臺師大PASSION暑期實習結合國際志工 開啟偏鄉教育學習新頁

國立臺灣師範大學「PASSION偏鄉優質教育學分學程」自2018年創設以來,已邁入第七年。宋曜廷副校長指出,PASSION的宗旨是「從做中學,從實作中奉獻」,同時讓師培生體會教育現場真正的需要。他強調:「教育需要眾人齊心,每一屆的實習都是新的開始,師培生要以謹慎態度面對挑戰,而偏鄉學生則要懂得自律、自發學習,勇敢迎接新階段。」

此次暑期中小學銜接課程,首次結合PASSION學分學程實習課程,以及越南丁善理紀念中學高中志工團隊,聯合出團至偏鄉合作學校,不僅延續過往高活動、高效能的教學服務,藉此奠定偏鄉學生進入國中的基礎學力,更與花蓮富北國中攜手合作,以全英語互動課程,開啟跨國教育交流的新篇章。

六校齊聚透過多元評量展現學習成效

114年PASSION暑期實習課程,在經過三週學程修業生系統化的教學後,六校聯合成果展於7月24日在玉里高中舉行,來自花蓮、臺東六所國中(新城、萬榮、東里、富北、富里、海端)的師生齊聚一堂。這是自疫情與颱風干擾以來,首次得以恢復完整的實體聯合辦理,能夠充分發揮暑期中小學銜接課程中,不同學校的學生彼此激勵與同儕共學的效益。

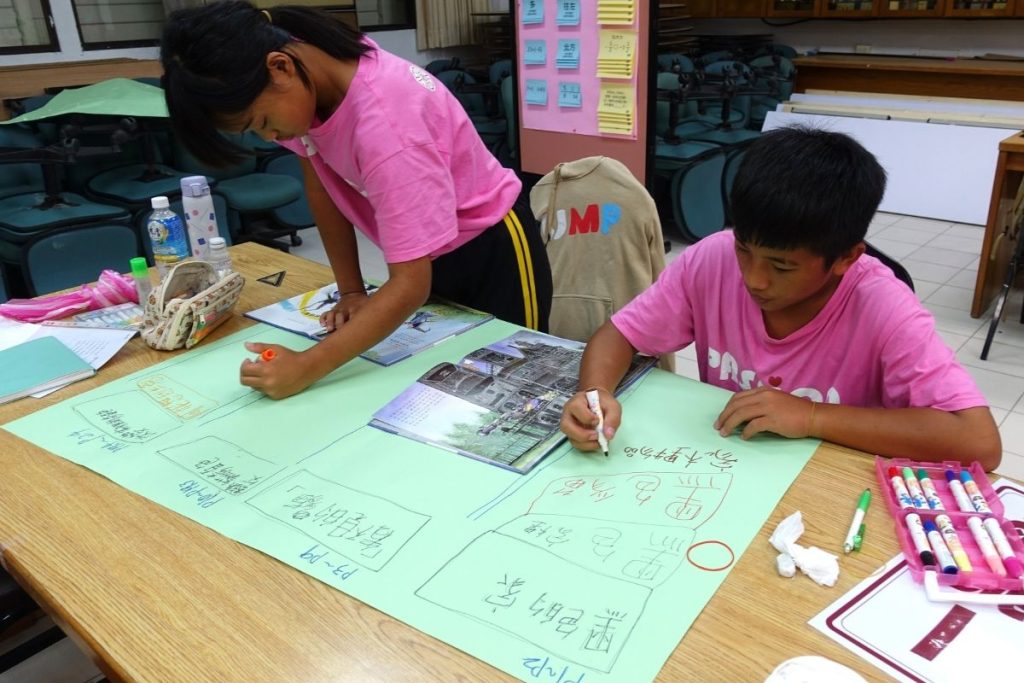

過去四年,兩度因疫情改為線上分校舉行,另兩年則因颱風迫使各校分校辦理。今年終於能突破限制,共同聚首於玉里高中,學生們透過跨校競賽檢視三週密集課程成果,場面熱烈。學生需在時限內完成陌生文本閱讀與概念圖繪製、挑戰英文拼音與句型應答,以及進行數學限時答題,展現跨科學習力,不僅檢核知識掌握,也考驗同儕合作與臨場應變能力。

計畫共同主持人、教育學院胡翠君助理教授表示,成果展雖以比賽形式呈現,「但更重要的是孩子們三週來專注與熱情的學習歷程,並能持續延續下去」,能在睽違四年後的「再相聚」中彼此見證,尤其珍貴。

六校師長勉勵匯聚教育能量

六所國中校長與主任齊聚會場,送上最真摯的勉勵。萬榮國中許校長相信,學生在三週的過程中,不論在教學、學習或心態上,都會有不同層次的成長與感動;新城國中孫校長則從多年觀察中指出,大學生與中學生「大手攜小手、互學共好」的過程,是極具意義的教育實踐;東里國中王主任提醒學生要記得這段與大學生、老師們共同激盪的時光,未來學習路上都不應忘記。

富北國中胡智翔校長把升上七年級比喻為「跳遠最關鍵的踏板」,勉勵學生要好好把握這段轉折;富里國中方主任則分享,從學生真實反應可見他們「真的愛上PASSION」,並感謝計畫點燃孩子心中的熱情;海端國中吳宏龍校長則感性表示,因為有PASSION的協助,偏鄉孩子不再面臨「夏日失學」,並呼籲學生保持積極學習態度,不讓暑假虛耗於手機與電視之間。這些來自六校師長的話語,凝聚成一股深厚教育力量,共同守護偏鄉孩子的成長。

值得一提的是,本次成果展主持人陳奕婕老師,正是PASSION第一屆結業生。她於2019年在同一場域擔任主持,如今返回花蓮偏鄉學校任教,展現PASSION學分學程培育優質偏鄉教師「善的循環」。

PASSION精神在偏鄉教育的展現

參與PASSION暑期實習的實習生,在經過三週的教學後,對於PASSION精神的詮釋,有更深刻的體悟。不少修業生都指出透過熱情、專業、耐心及毅力,協助偏鄉學生建立學習自信心是PASSION的核心精神,「不讓學習變得遙不可及、生硬無趣,讓學生動起來、提供遊戲化教學,提升學習動機」;也有修業生指出PASSION正因為「不放棄每一位學生」,所以看到了「教育的各種可能性」。透過暑期三週的沉浸式學習,實際經營一個班級,許多修業生都回饋「感謝PASSION給我那麼好的機會,接觸教學現場,非常真實,非常受用」,也更加確定自己是否適合教職的生涯選擇,以及後續能夠以什麼樣的方式持續服務偏鄉教育。

國際志工跨文化交流 學生建立語言自信

越南丁善理紀念中學高中志工團隊則透過自費來臺的熱忱,陪伴富北國中學生進行沉浸式英語課程。學生從一開始依靠翻譯軟體,到能主動以英文對話,語言自信逐漸建立。余同學說:「以前上英文只是新增知識,現在覺得未來出國、上班都能用到。」蘇同學則分享,自己不再只會回答「OK」「YES」,而是敢於使用完整句子表達。

學生們普遍表示「希望明年能再參加」,證明跨國交流已成為孩子持續學習的動力。

國際教學志工的成長與反思

對丁善理紀念中學的越南志工而言,這同樣是一段深刻的歷程。Julia表示,第一次為志工服務出國,「責任感比語言更重要」;Tri則從內向害羞到自然互動;Elena提到,即使語言有限,眼神與肢體語言同樣能傳達理解。許多志工異口同聲表示「希望再回來一次」,延續教育熱情。

展望未來

PASSION團隊七年來持續耕耘偏鄉教育,並逐步將觸角延伸至國際,包括難民教育、遠距教學與跨國志工合作。宋曜廷副校長強調,PASSION不僅是教育專業的養成平台,更是大學實踐社會責任的重要實例。未來將持續培育兼具專業與熱情的教育人才,讓更多偏鄉與弱勢地區的孩子受惠,實現「愛與教育」的良善循環。[資料來源:師大新聞(高教深耕辦公室 / 編輯:胡世澤 )]