地科系攜手保誠人壽推動氣候健康研究 揭示極端氣候對健康的潛在威脅

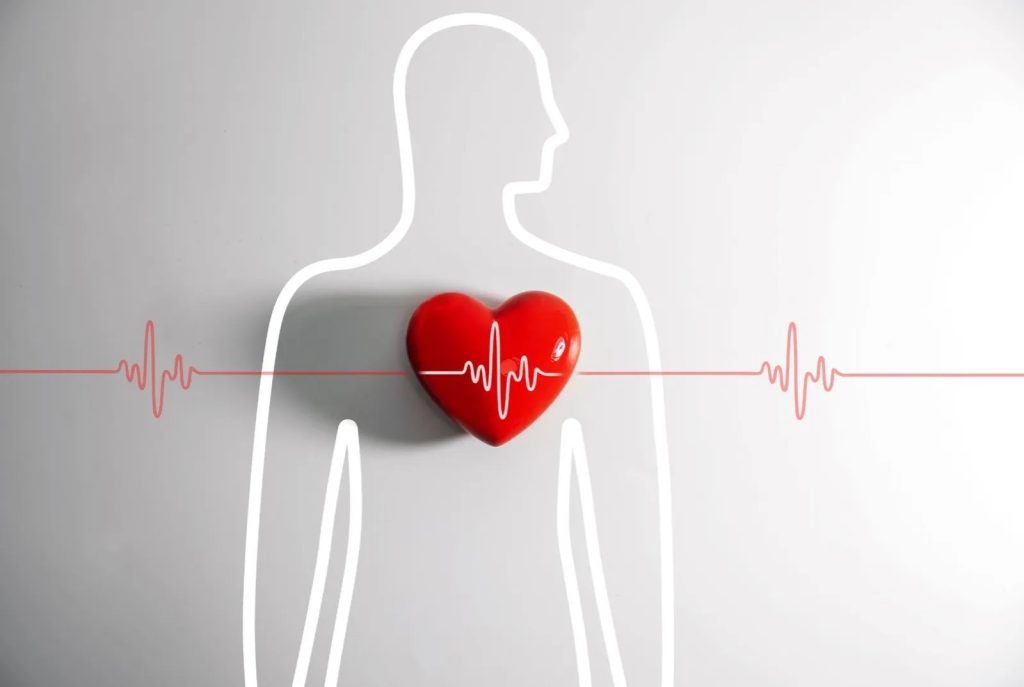

在氣候變遷日益加劇的當下,極端氣候不僅對環境與經濟造成衝擊,也正悄然危及人們的健康。國立臺灣師範大學地球科學系與保誠人壽攜手合作,發表《氣候變遷與健康調適白皮書》,運用氣象、空氣品質與人體健康數據,配合機器學習技術,初步揭露氣候變遷與心血管疾病、空氣污染之間的關聯,期望喚起社會對氣候健康風險的認識與重視。

隨著全球暖化加劇、極端氣候事件日益頻繁,民眾對氣候變遷的關注已逐漸提升,卻往往忽略了它對「健康」的直接衝擊。根據最新發布的《氣候變遷與健康調適白皮書》指出,即便全台超過九成民眾都聽過氣候變遷,卻仍有四成民眾未察覺其對健康的威脅。

為長期關注氣候變遷對健康韌性的影響,這份白皮書由保誠人壽攜手國立臺灣師範大學地球科學系籌組之跨領域研究團隊(地球科學系陳卉瑄教授、地球科學系黃婉如教授、資訊工程系陳翔瀚老師及北市大衛生福利系林于凱老師)、瀚亞投資(台灣)、保誠公益基金,以及天下雜誌共同推出,揭示極端氣候對健康造成的潛在風險,特別聚焦於急性心血管疾病與空氣污染的關聯。此研究背後是產學攜手對永續發展、健康保障與社區韌性的深度投入。

氣候風險不再只是環境問題,更是公共健康危機

今年7月初,颱風丹娜絲登陸台灣,造成重大災損—2人罹難、700多人受傷、超過60萬戶停電,台南柚子產區災損嚴重,農損金額逾2.5億元。這只是近年極端氣候的縮影。

在面對如此劇烈的自然變化時,多數人關注的是交通、農業、能源等層面的影響,卻容易忽略氣候變遷對人體健康的慢性侵蝕。尤其是與氣候變遷息息相關的空污及氣溫變化,在不知不覺中已成影響你我的重大健康風險。交通排放產生的二氧化氮(NO₂)是影響人體健康的關鍵因子,NO₂主要來自車輛排放、工業燃燒等人為汙染,長期暴露於高濃度 NO₂ 的環境中,會比一般民眾更容易得到氣喘、心肌梗塞、腦中風等疾病。NO₂甚至已逐漸成為心血管疾病、呼吸道疾病等重大健康風險的催化劑。

白皮書三大研究發現:揭開氣候與健康之間的因果鏈

臺師大合作團隊與保誠人壽透過導入2000至2022年間的國人健康與環境數據,結合機器學習與三種預測模型進行交叉驗證,提出三項關鍵發現:

- 急性心血管疾病就診與空氣污染二氧化氮具高度關聯:研究指出,交通密集地區的二氧化氮(NO₂)濃度,與心肌梗塞、腦中風等疾病高度相關,為夏季高峰就診主因之一。

- 夏季6-8月為心血管疾病高峰期,65歲以上長者為高風險族群:65歲以上就診率比50~64歲高2.4倍,比30~49歲高11倍,更比18~29歲族群高89倍,警訊不容忽視。

- 氣候風險與社會結構高度交織:年齡、性別、地理位置與空污暴露程度皆與發病風險顯著關聯,中高齡族群風險較高,但認知與重視程度卻較低。

>>詳見《氣候變遷與健康調適白皮書》(網址:https://issuu.com/cw_event/docs/2025)<<

產學合作深化永續素養,打造全民調適力

早在2023年,保誠人壽與臺師大就啟動「永續智造所」產學合作,培育具備跨域永續能力的新世代人才,並進一步延伸出本次氣候健康調適研究專案。臺師大地科系優聘教授陳卉瑄指出:「唯有理解極端氣候對健康的影響,才能落實調適行動。這不僅是個人責任,更是整體社會的任務。」

她呼籲,政府、企業與民眾應攜手建立氣候預警模型、調適行動計畫,以及公共教育機制,避免未來在面對更多氣候災變時手足無措。

永續,不只是承諾,更是實踐在生活裡的選擇

保誠人壽總經理王慰慈指出:「氣候變遷是我們世代面對的最大挑戰之一,而健康則是每個人最基本的生活保障,唯有提前準備、積極行動,才在面對挑戰時更有韌性。」保誠人壽的實踐路徑,正是一種從金融、保險、研究與生活四個面向出發的氣候健康策略:從商品設計傳遞調適觀念、透過研究提供政策依據,再以媒體傳播擴散永續素養,最終落實全民健康韌性的建立。

王慰慈強調:「永續不是口號,而是日常。真正的永續,是從我們日常所做的每個選擇開始。」這樣的理念,也讓保誠人壽在面對氣候風險與健康挑戰時,不只是保單的提供者,更是信任與行動的夥伴。

極端氣候不再只是環境議題,而是公共健康與社會韌性的共同挑戰。當我們開始理解氣候與健康的深層連結,才能做出更有智慧的選擇。本次「氣候變遷與健康調適計畫(Prudential Climate and Health Resilience Programme)」,展現了產學攜手與企業承諾的永續行動力。唯有以人為本、知行合一,氣候調適力才能成為全民的基本素養,為下一代建立更有韌性的未來。[資料來源:師大新聞(天下雜誌 / 編輯:胡世澤)]