衛星觀測新型態黑潮入侵北南海

[資料來源:師大新聞]

【本篇報導由地球科學系暨海洋環境科技研究所 鄭志文教授研究團隊提供】

穿越呂宋海峽的黑潮入侵是一個經典的物理海洋學問題,過往研究中已提出了多種機制來解釋它的形成。本研究則在現有理論的基礎上,根據衛星觀測海表面高度異常資料並結合混合座標海洋模式數值模擬輸出場,提出新型態呂宋海峽黑潮入侵。研究中分析1993年-2018年期間所有西向傳播之氣旋式渦漩撞擊臺灣東部黑潮衍生之交互作用,發現約82%的撞擊事件將反過來導致黑潮上游流域呂宋海峽之黑潮入侵行為。藉由系統性分析和動力診斷證明的方式,本研究將渦漩撞擊事件與對應的黑潮入侵事件連接了起來,並揭示了背後詳細的物理過程。值得注意的是,相對於過往的理論,研究團隊所發現的是一種從黑潮下游流域(即臺灣東岸)反向影響黑潮上游區域(呂宋海峽)流場動力進而構成新型態黑潮入侵之過程。

黑潮是北太平洋的西方邊界流,偶爾在由南往北通過呂宋海峽時會向西流動,當其主軸向西穿越呂宋海峽進入南海北部時,被稱為黑潮入侵。呂宋海峽黑潮入侵是一個經典的物理海洋學問題,因為它對南海的熱量、動量以及鹽度平衡有著重要貢獻。過往的研究提出了多種引發入侵的機制,然而,過去的研究並沒有關注到黑潮下游發生的變化及其可能對上游呂宋海峽黑潮入侵可能造成之反饋。此研究基於海面高度異常資料和絕對地轉流的長期衛星觀測資料,搭配數值模擬輸出資料,系统性研究了黑潮下游的氣旋式渦漩撞擊臺灣東部黑潮與上游發生於呂宋海峽黑潮入侵事件之關聯性。

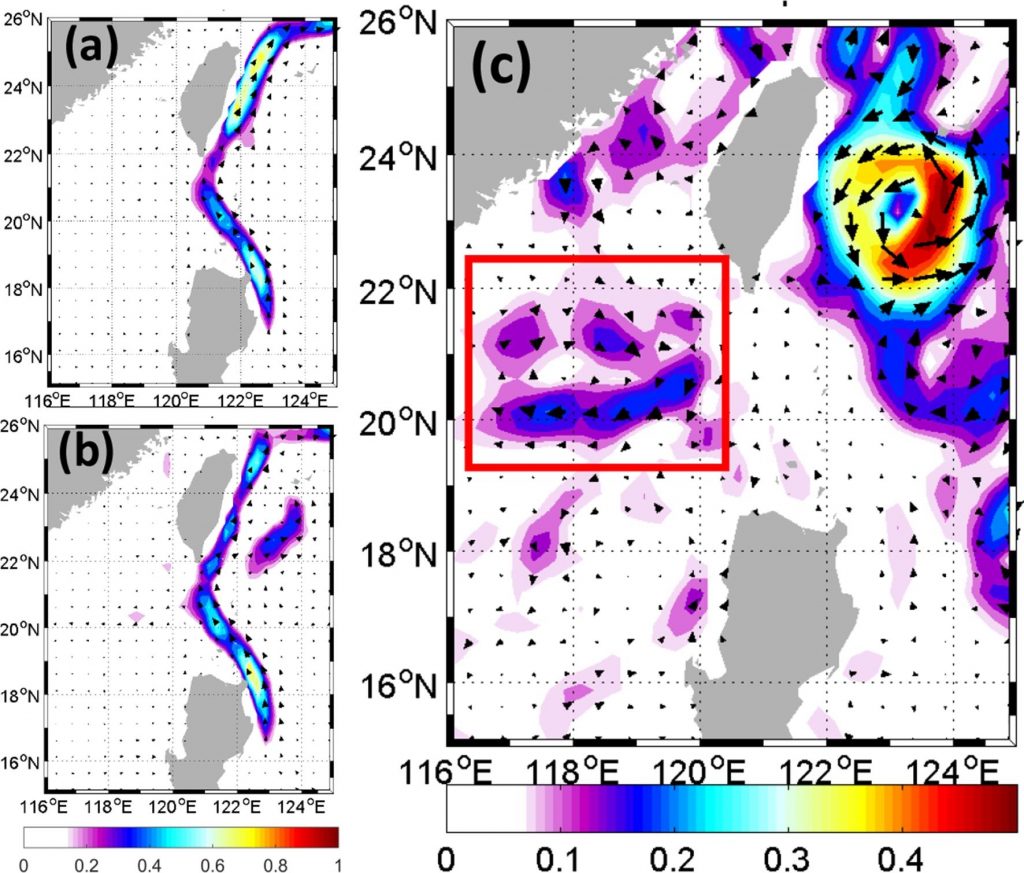

研究團隊首先篩選出1993-2018年期間,發生於臺灣東部外海的11次西向傳播氣旋式渦漩撞擊黑潮的事件,藉由撞擊事件期間的流場合成與氣候狀態的長期合成做差分,研究團隊發現了兩個明顯的環流特徵(見圖一)。一個是位於臺灣東部的氣旋式渦漩流結構,另一個則是出現於北南海以及呂宋海峽間的黑潮套流(Loop Current)結構,該結果顯示出兩個事件之間可能存在動力連結。進一步的反向合成分析中,團隊也重建出了在下游的渦漩撞擊發生後,上游的呂宋海峽黑潮套流逐漸形成的過程(見圖二)。

在系統性分析中研究團隊發現,慣性項在連接渦漩撞擊事件和對應的呂宋海峽黑潮入侵作用中扮演了最重要的關鍵角色。在9次入侵事件中,呂宋海峽下游的慣性項都因為撞擊事件而出現了明顯的下降。進一步分析顯示,當黑潮的經向海流強度大幅下降時,黑潮主軸將無法維持原有的動力平衡,此時與科氏力作用有關的beta項會成為主導區域動力的主要作用力,進而導致黑潮在通過呂宋海峽時發生入侵北南海的現象。除了系統性分析之外,藉由動力診斷證明,研究團隊也對呂宋海峽黑潮入侵背後的物理機制提供了更詳細的解釋。

本研究基於長期衛星觀測地轉流資料,搭配模式輸出資料主要完成工作項次如下,(1)透過長期資料呈現了黑潮下游的渦漩-黑潮交互作用竟會回過頭來影響發生於黑潮上游-呂宋海峽海域的黑潮入侵現象。(2)系統性地檢視兩處上下游現象間之物理連結。此研究結果不僅加強對於黑潮動力學和南海環境的理解,同時也顯示臺灣東部的氣旋式渦漩撞擊黑潮事件可以作為預測呂宋海峽黑潮入侵之有效預測因子

原文出處:Lin, J. Y., Zheng, Z. W., Zheng, Q., Wu, D. R., Gopalakrishnan, G., Ho, C. R., Pan, J., Lin, Y. C., & Xie, L. L. (2022). Satellite observed new mechanism of Kuroshio intrusion into the northern South China Sea. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 115, 103119. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103119

本文出處:研究發展處研究亮點

原始連結:https://rh.acad.ntnu.edu.tw/tw/article/content/269

林家屹 博士生 | 地球科學系

主要專長為海洋衛星遙測分析以及海洋數值模擬,目前主要的研究重點是利用衛星遙測資料和海洋數值模式來分析颱風與海洋的交互作用。

鄭志文 教授 | 地球科學系暨海洋環境科技研究所專長為海洋環境遙測、物理海洋和颱風海洋交互作用,是臺灣將海氣耦合模式引進並用於物理海洋研究的先驅學者之一。其研究主軸為應用海洋數值模式、海氣耦合模式以及海洋環境遙測資料來分析西北太平洋海域中各物理現象以及颱風下的海氣交互作用。